Liest Du eigentlich (noch) Reiseberichte? Der Trend von vergangenen Reisen zu berichten war Anfang der 2000er Jahre entstanden, als es plötzlich möglich war, per E-Mail über den Kreis von Freunden und Familie hinaus vom Abenteuer in der Welt zu berichten. Kaum einer derjenigen, die damals Reiseberichte schrieben, hatte im Sinn, damit ein wenig Geld geschweige denn seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Damals war es schlicht unmöglich, „Reichweite“ zu erzielen – es gab die Multiplikatoren Facebook, Twitter, Instagram und Co. noch gar nicht. Trotzdem hatte auch ich meinen Spaß, ab 2001 meine Erlebnisse zunächst per E-Mail an Freunde und Bekannte zu versenden.

Als die ersten Webseiten entstanden und die sozialen Netzwerke plötzlich da waren und damit auch die Möglichkeit viral (!) zu gehen, entstanden ab 2008 die ersten Reiseblogs. Der Beruf des Reisebloggers etablierte sich, die Inhalte professionalisierten sich und die Reiseberichte der „Amateure“ verschwanden von der Bildfläche. Auch ich verfasste ab 2008 kaum noch Reiseberichte und widmete mich mehr der Fotografie auf Auswärtsspielen von Mainz 05 und der Publikation der Bilder auf meiner neu eingerichteten Webseite „Meenzer on Tour“.

Während viele Reiseberichte darauf abzielten, zu zeigen, was für ein Abenteuer man gerade absolviert hatte, bieten viele Blogs seither die Möglichkeit zum „Nachmachen“ an. Die Leser*innen sollen Lust bekommen, selbst auf Reisen zu gehen. Und viele Menschen tun dies auch – was meiner Meinung nach eine prima Sache ist. Der Horizont wird erweitert, die Einheimischen profitieren vom vor Ort ausgegebenen Geld und vielleicht lernt man seinen deutschen Reisepass und den Alltag in Deutschland im Ausland erst richtig Wert zu schätzen. Das Reisen funktioniert dank des Internets wunderbar, wenn alles reibungslos läuft. Vorbei die Zeiten, als ich mit Hilfe eines Kurzwellenempfängers die Deutsche Welle suchen musste, um Nachrichten zu empfangen. Vorbei die Zeiten, Reisen mit Hilfe von Reiseführern, die bereits Jahre zuvor geschrieben wurden, vorzubereiten. Vorbei die Zeiten, meinen Eltern mit Hilfe eines 20-Dollar- Telegramms mitzuteilen, dass „allesgut“ (ein Wort und daher billiger) sei. Wie gesagt, das Reisen funktionierte auf einmal dank des Internets kinderleicht, so dass es plötzlich für jede und jeden möglich war, in den entferntesten Winkel der Welt aufzubrechen. Recherche? Reisevorbereitung? Plan B? Worst Case Scenarios? Geschenkt! Ergooglen lässt sich ja immer alles. Und wenn nicht? Dann sind wir im Jahr 2020 beim Reisen zu Zeiten von Corona angekommen und bei unserer aktuellen Reise durch Indien im März 2020.

Noch in Indien am Freitagabend lasen wir einen Stern-Artikel mit dem Titel „Die wollen hier keine Deutsche mehr – in Indien gestrandete Deutsche bitten verzweifelt um Hilfe“. Dort wurde berichtet, dass eine Gruppe von Deutschen, die wie wir in Goa vorher verweilten, nun in Mumbai festsaß. Die Gruppe startete via WhatsApp an den Stern einen virtuellen Rundumschlag gegen die deutsche Botschaft in Delhi, das Konsulat in Mumbai, die Inder an sich und die Airlines – weil ihnen die deutschen Beamten vor Ort angeblich nicht halfen, die Inder wegen des Virus Aversionen gegen Deutsche hätten und sie nicht mehr beherbergten und die Airlines sie nur abzocken wollten. Die Fehler und Verfehlungen wurden nur bei anderen gesucht. Eigenes Handeln kommt in dem Artikel gar nicht vor. Vielleicht ist es daher doch an der Zeit, mal wieder einen Reisebericht zu verfassen – über die Notwendigkeit auch in Zeiten des Internets eine gewisse Verantwortung für sich selbst zu übernehmen – egal ob in Indien oder zu Hause.

Am 6. März, einem Freitag, starteten wir vom Frankfurter Flughafen aus unsere Reise durch Indien. Zu diesem Zeitpunkt hätte eigentlich die touristische Messe schlechthin, die Internationale Tourismusbörse in Berlin, stattfinden sollen. Sie wurde genau eine Woche vorher, am 28. Februar, abgesagt – fünf Tage bevor sie am 4. März starten sollte. Solche kurzfristigen Änderungen sollten sich wie ein roter Faden auch durch unsere Reise ziehen. Wir hatten bereits Tage vor dem Start unserer Reise Befürchtungen, dass uns das Virus einen Strich durch Rechnung machen würde und wir die Indien-Reise nicht werden antreten können. Schließlich verleitet zunächst zögerliches Handeln bei uns Menschen oft dazu, in Panik übertriebene Maßnahmen einzuführen.

Bei der Abfahrt mit der S-Bahn in Mainz schien noch alles wie immer zu laufen. Die Bahn war gut gefüllt, halbwegs pünktlich, doch als wir am Flughafen ankamen war die Abflughalle bereits ziemlich leer. Die Sicherheits- und Passkontrolle absolvierten wir fast alleine. Dahinter wurden wir im Duty Free-Bereich erstmal auf andere Gedanken gebracht: „Happy Holi“. Traditionell stammt Holi aus Indien und findet in der ersten Vollmondnacht im Pahlguna Monat des Hindukalenders Ende Februar bis Ende März statt. In diesem Jahr war dies der 9./10. März. Im Duty Free Shop war alles auf Indien getrimmt – mit bunten Elefanten und Hindi-Schriftzügen, die über einen Discount zu Holi informierten. Außer uns machten auch ein paar Inder*innen Selfies vor dem bunten Elefanten. Andere Fluggäste gab es nicht im Duty Free Bereich. Beim Einsteigen ins Flugzeug wurden wir penibel auf unser Visum kontrolliert. Es handelt sich zwar um ein elektronisches Visum – aber einen Ausdruck, zumindest im Handy, sollte man genau aus diesen Gründen immer vorweisen können. Wir waren allerdings fast die einzigen Leute mit einem Visum – die große Mehrzahl der Menschen stammten aus Indien oder Nordamerika mit indischen Wurzeln, die gar keine Einreiseerlaubnis brauchten.

Als die Maschine abhob, waren wir froh, es geschafft zu haben – trotz der sich anbahnenden Corona-Krise noch nach Indien zu starten. Und plötzlich fiel uns auf, dass der Jumbo höchstens halb besetzt war. Dass mit halbleeren Maschinen nicht dauerhaft geflogen werden kann, war uns auch klar und wir rechneten schon damit, dass es bald Flugstreichungen geben würde. In den nächsten zehn Stunden konnten wir uns dann schon einmal ausmalen, wie wohl die Einreise nach Indien verlaufen würde. Schließlich gab es in Deutschland bereits mehrere hundert Corona-Fälle, in Indien aber genau drei. Allerdings wurden wir vor der Abreise mehrmals gefragt, ob es nicht leichtsinnig sei, gerade jetzt nach Indien zu reisen. Natürlich stimmten die gerade erwähnten Zahlen nicht. Natürlich war das Virus längt schon in Indien angekommen. Aber das Land ist ein vielfaches größer als Deutschland und die Region, in die wir reisen wollten, galt zum damaligen Zeitpunkt sogar noch als Corona-frei. Rein theoretisch machten wir folglich das einzig vernünftige. Wir schützten uns vor dem Virus, indem wir Deutschland verließen. Diesen Satz äußerten wir so natürlich nicht wirklich, aber wir Deutsche haben immer so einen Hang zu glauben, dass es bei uns am sichersten sei und andere Länder von uns lernen könnten. Das ist sicherlich manchmal der Fall, doch eine Beratungsresistenz ist im Fall von Deutschland sicherlich unangebracht. Es gibt auch andere Länder, die etwas auf dem Kasten haben.

Zielort unseres Flugs war die Hauptstadt des indischen Bundesstaats Karnataka: Die IT-Metropole Bangalore. Dort mitten in der Nacht angekommen, wurden wir gleich mal ins kalte Wasser geschmissen: Kaum die Flugzeugbrücke verlassen, gab es das erste Chaos. Schon damals am 7. März standen wir voll auf „Physical Distancing“. Wir hatten eigentlich keine große Lust, mit hunderten von anderen Reisenden in einer Schlange zu stehen. Abstände in einer Schlange in Indien lassen sich zudem nie in Metern sondern eher in Zentimetern angeben. Doch es gab gar keine Schlange, sondern ein großes Gewusel. Es musste zur im Flugzeug bereits erhaltenen Einreisekarte noch eine „Corona“-Karte in zweifacher Ausführung ausgefüllt werden: Passdaten, E-Mail-Adresse, Handynummer und Angaben über den Aufenthalt in anderen Ländern innerhalb der letzten 14 Tage. Die Leute füllten die Karten auf dem Teppichboden, auf dem Rücken der Vorderleute oder auf dem Hartschalenkoffer aus. Danach ging es ums Vordrängen, um endlich einreisen zu können. Am ersten Check-Point wurde geprüft, ob die „Corona“-Karte komplett ausgefüllt war. Um dorthin zu gelangen, war massiver Ellbogeneinsatz nötig, denn das indische Schlangestehen hat eher etwas von Wrestling als von Vorfahrt gewähren. Danach mussten wir einen Beamten des Gesundheitsamts passieren, der mit einer Art Wärmebild-Pistole bewaffnet war. Hätten wir Fieber gehabt, wären wir bereits hier aussortiert worden. Cool bleiben war jetzt die Devise – im wahrsten Sinne des Wortes. Mit einem Wink wurden wir vorbeigelassen und durften den ersten Durchschlag der Corona-Karte abgeben.

Danach ging es zur Einreise, die dann recht unspektakulär erfolgte – allerdings an einem separaten Schalter für Leute mit E-Visum. Natürlich hatten wir uns erst in der falschen Schlange eingereiht, aber wir waren einfach schon mal glücklich, um zwei Uhr nachts Lokalzeit einen großen Schritt Richtung Einreise absolviert zu haben. Die zweite „Corona“-Karte mit der Einreisekarte abgegeben, Bild gemacht, Fingerabdrücke gemacht, bereit gestelltes Desinfektionsmittel danach genutzt und den Einreisestempel in den Pass gedrückt bekommen. Das Gepäck war auch schon da und am Zoll interessierte sich niemand wirklich für uns. Welcome to Incredible India! Und damit ging es an die wichtigen Dinge nach der Ankunft in einem fremden Land: Geld, SIM, Transport.

Es gab genau zwei Geldautomaten in der internationalen Ankunftshalle. Und beide akzeptierten weder Visa noch MasterCard. Daher hieß es Geld tauschen. Dafür musste der Pass mit den 100 Euro ausgehändigt werden. Es wurde eine Kopie vom Visum, vom Einreisestempel und den personenbezogenen Daten gemacht. Das machte Angestellter Nummer 1. Angestellter Nummer 2 untersuchte die beiden 50 Euro-Scheine auf ihr Aussehen. Eingefärbte Geldscheine oder Banknoten mit Rissen werden in Indien oft zurückgewiesen. Unsere druckfrischen Noten passierten den Test und ich durfte in einem Formular meinen Namen, E-Mail-Adresse, Adresse etc. eintragen. Zwischendurch wurde noch der Kunde vor mir fertig bedient – alles so zwischendrin. Meine Euro-Scheine sah ich zwischendurch auch nicht mehr. Aber es hatte alles seine Ordnung. So nach zirka 15 Minuten hatte ich dann meine Rupien in Empfang nehmen können.

Das mit der SIM-Karte, sprich dem Kauf einer lokalen Karte fürs Telefon, verschoben wir auf den nächsten Tag, es war schließlich bereits drei Uhr morgens. Schnell ein vorausbezahltes Taxi am Schalter neben dem Geldwechselbüro organisiert und schon fuhren wir mit dem Taxi ins Flughafenhotel. Am nächsten Morgen ging es nach einem ersten leckeren indischen Frühstück die 40 km in die Innenstadt von Bangalore. In der Metro gab es erste Hinweise zu Corona, die mit „Don’t panic, be aware“ zusammengefasst wurden. Wir empfanden diesen pragmatischen Umgang mit der anstehenden Pandemie als angenehm gelassen. Klopapier und Hamsterkäufe gab es in Indien nicht. Einerseits da sich Inder meist mit der linken Hand den Hintern abputzen und Supermärkte andererseits in Indien noch ein Novum sind.

Bangalore ist die am westlichsten geprägteste Stadt Indiens. Daher gibt es hier dann doch bereits Shopping Malls mit kleinen Supermärkten, die zum Glück Katzen- und Hundefutter für uns bereithielten – unterstützen wir doch gerne auf unseren Reisen die Vierbeiner, die kein Zuhause haben. Tierheime gibt es in vielen Ländern überhaupt nicht und Kastrationsprogramme leider auch nicht. Aber den Tieren den Vorwurf zu machen, sich zu vermehren, wie beispielsweise bei uns den Stadttauben, ist halt wieder mal eine Bequemlichkeitsdenke von vielen von uns. Egal ob Taube, Hund oder Katze – es waren Menschen, die diese gezüchtet haben und daher haben wir meiner Meinung nach gegenüber diesen Kreaturen auch eine gewisse Verantwortung.

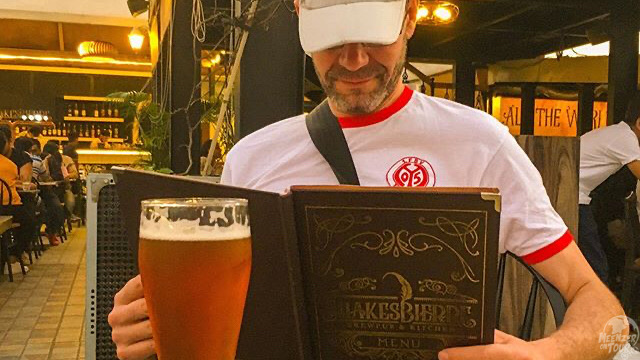

In den Shopping Malls gab es leider keine SIM-Karten zu kaufen. Aber in Indien gibt es immer jemanden, der etwas organisieren kann. So erzählte ich dem Hotelpersonal von meiner Not und eine Stunde später hatte ich meine SIM-Karte – natürlich zu einem Aufpreis, aber diesen Service habe ich natürlich gerne bezahlt. Es gibt sicherlich angenehmere Dinge, als in einer 10-Millionen-Metropole durch die Straßen zu irren und eine SIM-Karte zu suchen. Außerdem stand auch noch das Problem der Geldbesorgung auf dem Tagesplan. Beim Ableger einer französischen Großbank funktionierte dann die Kreditkarte und wir erhielten 10 000 Rupien (ca. 120 Euro). Bangalore zeichnet sich weniger durch Sehenswürdigkeiten wie das Rote Fort oder die Mausoleen in Delhi oder die tolle Lage auf einer Landzunge wie Mumbai aus. Bangalore besticht eher durch seine Gärten und Parks aber vorallem durch seine Pubs. Bier in Indien abseits der großen Hotels zu bekommen ist oft unmöglich. An vielen heiligen Orten gibt es sogar ein Alkohol- und Fleischverbot – und in Indien sind sehr sehr viele Plätze heilig. Anders hier in Bangalore – dort gibt es mittlerweile mehr als 50 Mikrobrauereien und Biergärten! Und ein Heavy Metal Festival, das mit dem berühmten Pendant in Wacken kooperiert! Daher wollten wir in 14 Tagen hier unsere Reise beenden und am Bangalore Open Air 2020 teilnehmen.

Am nächsten Tag wollten wir unsere Barreserven weiter füllen. Leider haben wir an einem anderen Bankautomaten als am Tag zuvor die Kohle besorgen wollen und wieder funktionierte das Abheben nicht. Angeblich sei die Kreditkarte gesperrt oder kaputt. Solche Horrormeldungen habe ich schon öfters auf Reisen gelesen und ich machte mich erstmal nicht verrückt. Als ich dann fünfzehn Minuten später am Geldautomaten vom Vortag auch kein Geld bekam wurde ich dann doch etwas unruhiger. Meine Kreditkarte hatte ein Limit von 300 Euro pro Tag. Da ich vorher bereits versucht hatte, 300 Euro abzuheben und das nicht klappte, versuchte ich mich damit zu beruhigen, dass dieser Betrag wohl erstmal geblockt wurde und irgendwann nach vielleicht einer Stunde wieder freigegeben wird, wenn die Abhebung tatsächlich nicht funktionierte. Das war auch diesmal so. Eine Stunde später hatte ich am gleichen Automaten endlich genug Geld für die nächsten Tage in der Hand – denn Geldautomaten in Indiens Provinz mögen deutsche Kreditkarten oft nicht so gerne.

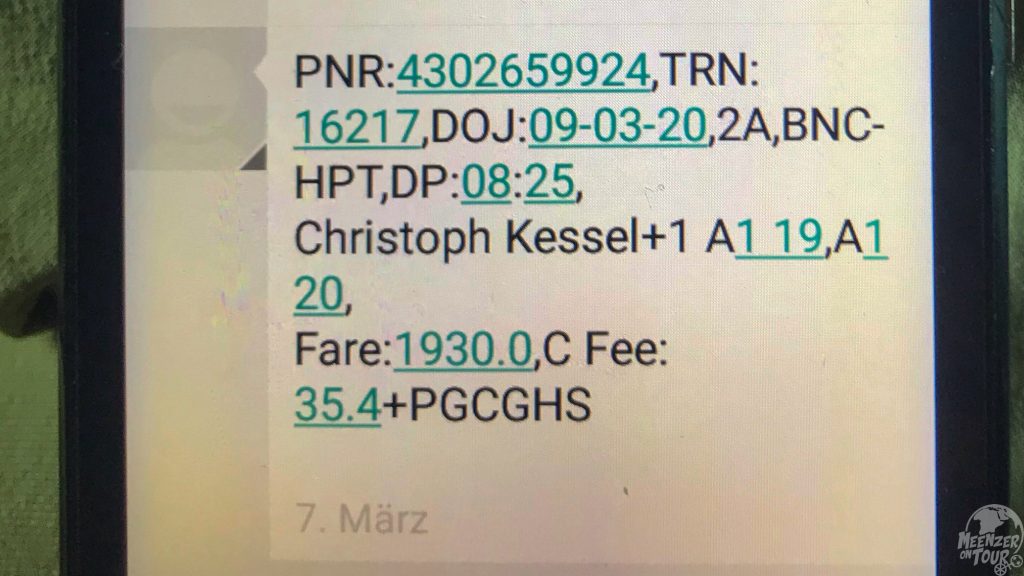

Der Hauptgrund, eine lokale SIM-Karte zu erwerben, lag an unserem Hauptfortbewegungsmittel auf dieser Reise, dem Zug. Mussten wir auf früheren Indien-Reisen Tage einkalkulieren, eine Fahrkarte zu erstehen, war es Anfang 2020 plötzlich relativ einfach diese Wochen im Voraus online zu kaufen – nach ein paar für Indien typischen Bürokratiehürden, die es zu überwinden galt – für Inhaber*innen ausländischer Kreditkarten. Allerdings war an die Online-Bezahlung der Tickets die Verpflichtung gekoppelt, sich die Fahrkarte ab 3 Tagen vor der Abfahrt per SMS zuschicken zu lassen. Indien und ausländische Handynummern – das passt einfach nicht. Wer schon mal an einem indischen Flughafen versucht hat, das Gratis-WLAN-Angebot zu nutzen, weiß wovon ich spreche. Es muss immer eine Handynummer eingegeben werden, an die ein Code verschickt wird. Der Code kommt grundsätzlich bei +49-Nummern nie an. Und gleiches erwartete ich mit der SMS der indischen Bahn.

Mit der lokalen SIM hat das alles problemlos funktioniert und wir starteten am 9. März unsere Reise mit der indischen Bahn. Als wir im Januar die Fahrkarten kauften, war uns Corona zwar schon ein Begriff und ich fragte mich bereits damals, ob das noch was wird mit unserer Indien-Reise, zumal ich ein Deja-vu hatte. 2002/03 reiste ich innerhalb eines Jahres von Mainz Hbf. nach Mainz Süd – halt anders herum, sprich vom Mainzer Hauptbahnhof über Amerika und Asien statt durch den Tunnel, der die beiden Bahnhöfe miteinander verbindet. Im April 2003 sah ich mich in Indonesien plötzlich mit SARS konfrontiert. Diese Lungenkrankheit verfolgte mich dann bis in die Türkei im Juli 2003 via Malaysia, Burma, Bangladesch, Indien, die Emirate und den Iran. Auch zu SARS-Zeiten fuhr ich mit der indischen Bahn und ein „Physical Distancing“ war in der „Sleeper-Klasse“ damals gar nicht möglich. Allerdings reiste der Virus damals auch nicht so wirklich um die Welt, so dass ich eigentlich nur bei den Grenzkontrollen durch Fieber messen und „Fit-for-Travel“-Kartenausfüllen konfrontiert war. Ferner war es leichter SARS-Infizierte zu identifizieren, da diese erst ansteckend waren, wenn die Symptome wie Fieber und Husten offensichtlich waren.

Da ich auf überfüllte Abteile 17 Jahre später nicht mehr wirklich Wert legte, hatten wir uns für ein „2 Tier“-Abteil entschieden: einen Liegewagen mit vier Betten auf der rechten Seite des Gangs des Abteils und zwei Betten links längs des Gangs. Damit war es durchaus möglich, auf Abstand zu anderen Fahrgästen zu gehen. Die Reise nach Hospet verlief relativ ereignisarm. In unserem Viererabteil kamen wir mit unserem indischen Abteilnachbarn ins Gespräch. Das Schöne an Indien ist die Tatsache, dass viele Leute besser als ich Englisch sprechen. Dazu sind viele Inder*innen sehr gebildet und aufgeschlossen. So wird wie in unserem Fall eine Zugfahrt zu einem interkulturellen Austausch über Gott und die Welt. Unser Gegenüber war Rentner und fuhr für vier Wochen in einen heiligen Ort in der Mitte Indiens, um einem Ashram ein wenig herunterzufahren. Dass wenige Wochen später die halbe Welt ein Ashram werden würde, hatten wir am 9. März noch nicht wirklich erwartet.

Über Google Maps konnten wir den Zug in Echtzeit verfolgen. Aus einer Verspätung von einer Stunde wurde bei der Indischen Bahn schon mal eine pünktliche Abfahrt ein paar Stationen später, da die Bahn hier mit Puffern arbeitet. Leider gibt es in der indischen Bahn keine Speisewagen, so dass das von Händlern und der Bahn angebotene leckere Essen leider in Einwegverpackungen am Platz daherkommt.

Fast pünktlich trafen wir nach einer Tagesfahrt in Hospet ein und ließen es uns die nächsten fünf Nächte in der Nähe von Hampi in der Mitte Indiens gut gehen. In der ersten Nacht in Hampi war nun auch offiziell Holi – wir bekamen davon wenig mit, da dieses Festival hauptsächlich im Norden gefeiert wird. Ich hatte wegen Corona allerdings schon ein wenig die Befürchtung, dass „Physical Distancing“ zu Holi in Indien wohl nicht durchzusetzen sei – denn zu Holi schmieren sich alle mit bunten Farben das Gesicht ein. Auch ich wurde am 10. März eingefärbt – aber die Angst, sich mit Corona zu infizieren, war zu diesem Zeitpunkt bei mir eigentlich immer noch nicht da – Indien hatte immer noch nur ein paar Dutzend Fälle – offiziell!

Dennoch starteten die indischen Behörden nun ihren Aktionismus. Am 11. März 2020 wurde verkündet, dass alle Visa von Deutschen für ungültig erklärt würden, sofern man noch nicht eingereist sei. Damit bewahrheitete sich vier Tage nach unserer Einreise das, was wir bereits eine Woche zuvor befürchteten: dass wir nun nicht mehr ins Land hätten reisen können. Das Visum von Deutschen, die bereits eingereist waren, blieb allerdings gültig, so dass wir zunächst nichts zu befürchten hatten.

Die Tage in der bizarren Felsen- und Tempelwelt Hampis waren anstrengend und traumhaft zugleich – so wie es in Indien eigentlich immer ist. Anstrengend, weil es schlicht zu heiß war. 35° C um 10 Uhr morgens sind einfach zu viel. Traumhaft, weil dieser Landstrich einfach wunderschön ist. Wir konnten am Flussufer von Tempelruine zu Tempelruine spazieren, auf Felsen klettern, den Tempelaffen beim Futtern zuschauen und das leckere indische Essen genießen. Beim Hinaufklettern auf einen Tempelberg machte uns die Unmöglichkeit des „Physical Distancing“ mal wieder zu schaffen. Privatsphäre gibt es in Indien nicht. Das Recht am eigenen Bild auch nicht. Und so mussten wir beim Hinaufklettern auf einen Tempelberg mehrmals ungefragt für Selfies mit Inder*innen posieren. Natürlich hätten wir das abschlagen können – aber wir sind hier die Gäste. Das ist in Indien halt normal und es hätte ziemlich rüde gewirkt, wären wir wild gestikulierend der Masse entflohen. Wer so etwas nicht mag, der sollte nicht nach Indien fahren.

Reisende in Indien sind oftmals so bizarr, wie Inder*innen. So laufen viele Fremde in den lokalen Klamotten durch die Gegend, färben sich die Haare mit Henna und geben den Guru. Trotzdem sind diese Menschen oft angenehme Zeitgenossen und Traveller Talk mit diesen ist meist sehr lustig. Was allerdings der UK-Guru mit seinem wunderbaren britischen Englisch so berichtete, gefiel uns gar nicht. Angeblich würden Reisende aus Hampi, das ebenfalls im Bundesstaat Karnataka lag, an der Weiterfahrt in den Bundesstaat Goa gehindert – wegen Corona. Bisher machte das Virus uns keinen Strich durch die Rechnung, doch wenn wir nun aus der staubigen Hitze Hampis nicht ans Meer fahren durften, wäre das natürlich ziemlich ätztend gewesen. Daher machten wir uns nach dem Gespräch gleich auf die Suche nach funktionierendem WLAN – das leider in Indien nicht immer so wirklich vorhanden ist. Auch das mobile Internet mittels lokaler SIM gab hier in der indischen Einöde nur „Edge“ her.

Teil 2 über die Weiterreise folgt demnächst